一、背景

文化遗产保护与再生已经成为我国人居环境可持续发展的深层次问题。我国文化遗产研究与教育长期以来在不同的学科和专业中相互割裂地开展,导致文化遗产人才培养各自为政,极大地阻碍了我国文化遗产保护与传承利用事业的科学化、可持续发展。我国丰厚、多样、宝贵的历史文化资源没有得到强有力地保护,与文化遗产教育有着直接的关系。

我国历史文化遗产有世界遗产、历史文化名城名镇名村、历史文化街区、中国传统村落、文物保护单位、非物质文化遗产等保护类型,充分体现了遗产保护理念的不断成熟和保护体系的不断完善。然而在人才培养层面,文化遗产保护所需知识和技术既包括工科的建筑、规划、结构、材料、测量等,也包括文化方面的艺术学、历史学、社会学、人类学等,同时数字技术也已经介入到了文化遗产研究和保护利用中,而在当前技术和文化两个知识体系缺乏机制融合的情况下,难以形成文化遗产保护的完整的教学体系。因此亟需将研究实践与教学融合、规划设计与社会发展融合、工程技术与理念思想融合,以文化、社会、艺术价值的研究为基础,以保护和活化利用的实践为手段,运用数字化工具,进行文化遗产保护再生新文科建设与实践,建构智能时代的文化遗产保护与再生人才培养的新思维、新方法和新体系。

因此,本次申报,同济大学建立了以常青院士领衔,涵盖建筑与城市规划学院、设计创意学院、政治与国际关系学院社会学系的相关学科团队,组织文化遗产保护再生新文科建设需要的艺术、建筑、规划、景观、遗产、社会学、人类学等师资。

二、改革目标

(1)培养兼具人文精神与科学思想的卓越人才,将能力培养和人格养成落实到具体的课程和教学环节中,使学生有能力理解、保护和传承承载中华文明的文化遗产的特征与价值。

(2)培养兼具艺术修养与技术能力的融通人才,融合多个学科,形成“建筑-城乡-景观-非物质文化遗产”的文化遗产教学资源体系,形成“理论-设计-实践”完整的教学体系,从而满足文化遗产保护再生领域对未来人才的根本要求。

(3)培养兼具系统观念与国际视野的创新人才,培养学生能充分运用当代信息技术进行系统研究的能力,掌握多学科合作的团队工作方法,并且具有通晓国际规则,具有国际视野的跨文化沟通的能力。

三、申报创新点

(1)新思维。打破学科壁垒,面向人才需求,建设世界水平、中国特色的文化遗产保护与再生新文科,贯彻国家的文化发展战略,满足国家软实力提升和文化繁荣发展新需求。

(2)新方法。贯彻新文科精神,创新教学方法。秉持文化遗产“见人见物见生活”的保护与再生目标,构建人文与空间结合、保护与发展兼顾的整体性教学方法,发展实验室教学、教学基地教学、数字设计和智慧教学结合的方法。

(3)新体系。发挥同济学科优势,艺术与技术结合,物质和非物质文化遗产的数字与人工智能合作,构建公共基础课程、核心专业课程群和跨学科交叉系列课程三个部分组成的新文科教学体系和教学科研团队,以及“教材+案例库+信息数据库+教学基地”的线上线下新形态教材体系。

四、初步建设成果

2021年申报以来,团队进行了如下基础工作的建设,为正式获批后的工作奠定了重要的基础。

1、教学资源整合,积极进行基础教材建设

为了更好地打破学科壁垒,培养跨学科的卓越专业人才,我们整合既有的教学资源,由常青院士和周俭大师领衔编写《建成遗产保护学原理》,编委会成员包括同济大学建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划学和风景园林学的高水平师资力量,目前已经完成了初稿。

2、响应国家战略,积极推动教学基地建设

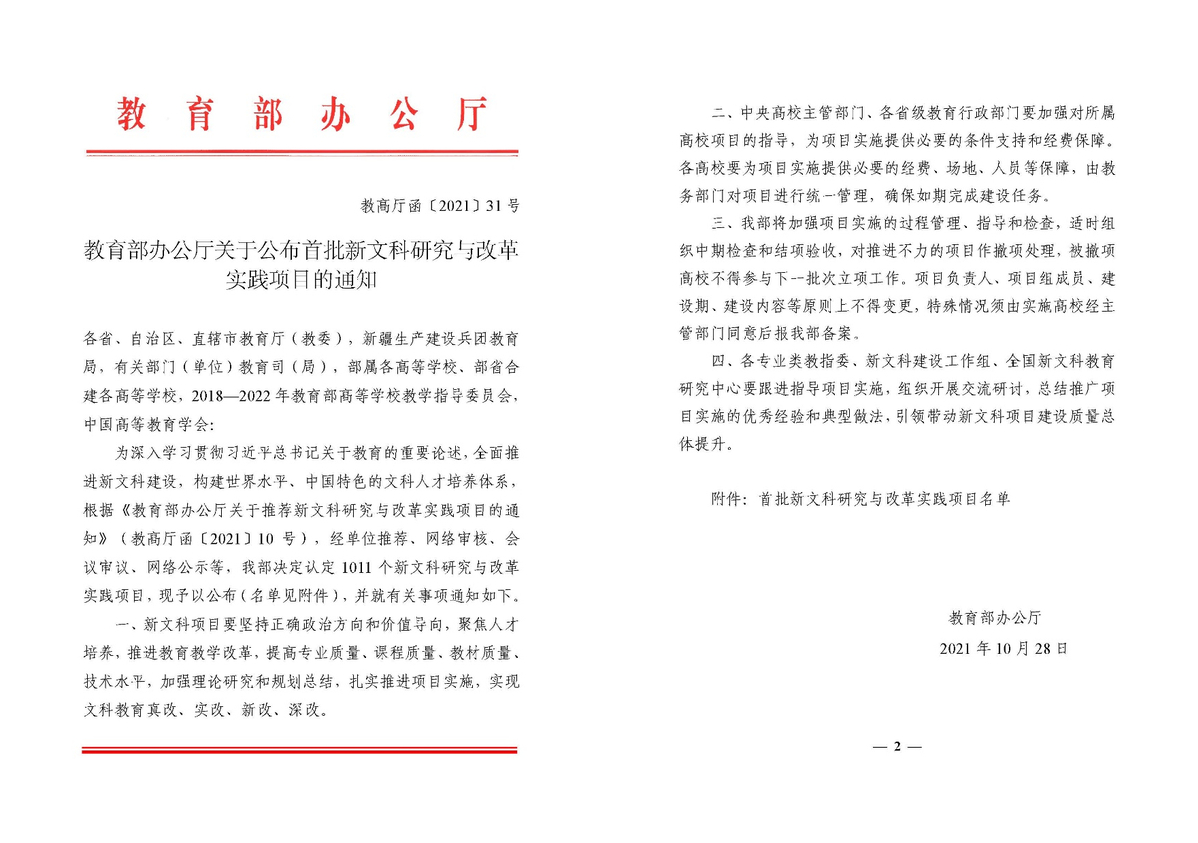

2021年10月9日,由同济大学建筑与城市规划学院阮仪三教授领衔在世界文化遗产地平遥古城设立“阮仪三文化遗产保护与传承研究中心(平遥)”,由同济大学建筑与城市规划学院教授、中国工程院院士吴志强领衔设立“中国工程院中国工程科技发展战略山西研究院重大咨询研究项目山西历史遗产数字化平台项目基地”,回应当前全球信息化背景下利用数字技术创新中华优秀文化,发展以平遥为核心的山西数字遗产智能保护与文化产业。该中心和基地将作为同济大学师生在文化遗产保护再生新文科建设与实践中重要的产-学-研结合的平台。

*来源:邵甬